Revue Hybrides (RALSH)

e-ISSN 2959-8079 / ISSN-L 2959-8060

Num. spécial 003, Oct. 2025

Les créations musicales des femmes et les langues nationales en Côte d’Ivoire: contribution à la quête d’une identité culturelle

Women’s musical creations and national languages in Côte d’Ivoire: contributing to the quest for cultural identity

Résumé: De 1960 à 1980, à l’âge d’or du miracle ivoirien, la Côte d’Ivoire a été une plaque tournante des artistes de talents étrangers. À défaut de créations musicales locales, certains artistes s’identifiaient à travers des interprétations des artistes français, américains et autres. Lorsqu’apparaissent les premières œuvres discographiques des artistes chanteurs tels qu’Amédée Pierre, Anouman Brou Félix, Mamadou Doumbia, etc., qui ont exploré leurs langues maternelles dans les chansons, tous les autres reconnurent le tribun qu’ils attendaient depuis belle lurette. Le paysage musical ivoirien va connaître une mutation liée à une dynamique artistico-culturelle, voire une réappropriation musicale. Ce changement est lié à l’entrée sur la scène des femmes telles qu’Allah Thérèse, les Sœurs Comoé, Aïcha Koné, Reine Pélagie et Zélé de Papara. Ainsi, la présente étude vise à montrer l’apport des langues nationales dans les créations musicales des femmes vers la quête d’une musique identitaire. Le corpus est composé de dix-sept (17) œuvres des années 1960 à 1980. La recherche documentaire et l’analyse qualitative du contenu ont respectivement permis à la collecte et au traitement des données recueillies. Au total, par la modernisation des orchestres modernes et le choix des thèmes dans les langues nationales, les femmes se sont révélées comme la mémoire de la chronique sociale, politique non engagée et culturelle de la Côte d’Ivoire. De ce fait, elles ont participé à une quête identitaire à travers leurs créations musicales.

Mots-clé: Créations musicales, Femmes, Langues nationales, Identité culturelle, Côte d’Ivoire.

Abstract: From 1960 to 1980, during the golden age of the Ivorian miracle, Côte d’Ivoire was a hub for talented foreign artists. In the absence of local musical creations, some artists identified themselves through interpretations of French, American and other artists. When the first recordings by singers such as Amédée Pierre, Anouman Brou Félix, Mamadou Doumbia, etc., who explored their mother tongues in their songs, appeared, everyone else recognised the voice they had been waiting for for so long. The Ivorian musical landscape underwent a transformation linked to an artistic and cultural dynamic, even a musical reappropriation. This change was linked to the arrival on the scene of women such as Allah Thérèse, the Sœurs Comoé, Aïcha Koné, Reine Pélagie and Zélé de Papara. This study aims to show the contribution of national languages to women’s musical creations in the quest for a musical identity. The corpus consists of seventeen (17) works from the 1960s to the 1980s. Documentary research and qualitative content analysis enabled the collection and processing of the data gathered. Overall, through the modernisation of modern orchestras and the choice of themes in national languages, women have emerged as the memory of the social, non-political and cultural chronicle of Côte d’Ivoire. As a result, they have participated in a quest for identity through their musical creations.

Key words: Musical creations, Women, National languages, Cultural identity, Côte d’Ivoire.

Références bibliographiques

Aboa, A. A.L. (2012). Langues nationales et cohésion sociale en côte d’Ivoire. Revue Africaine d’Anthropologie, Nyansa-Pô, (12), 79-93. https://www.revues-ufhb-ci.org/fichiers/FICHIR_ARTICLE_1425.pdf (consulté le 13 août 2024).

Abolou, C. R. (2010). Langues, dynamiques des médias audiovisuels et aménagement médiato linguistique en Afrique francophone. Glottopol, (14), 5-16. https://glottopol.univ rouen.fr/telecharger/numero_14/gpl14_01abolou.pdf (consulté le 9 mai 2024).

Adom, M. C. (2013). Thèmes et sujets récurrents dans le zouglou: discours sur l’ivoirité. Mélanges autour du Zouglou: anthropolectures d’un genre néo de Côte d’Ivoire, Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan). Nodus Scienti, (3), 72-93. https://nodus-sciendi.net/wp-content/uploads/2020/12/2013_melang_zouglou.pdf (consulté le 13 août 2024).

Arom S. & Alvarez-P. F. (2007). Précis d’ethnomusicologie. CNRS Éditions.

Barbier, P. (2011). Place et rôles de la chanson dans la dynamique sociolinguistique ivoirienne. Glottopol, (17), 47-60. https://glottopol.univ-rouen.fr/telecharger/numero_17/gpl17_05barbier.pdf (consulté le 9 mai 2024).

Bahi, A. A. (2011). Musique populaire moderne et coproduction de l’imaginaire national en Côte d’Ivoire. Akindès, Francis (dir.), Côte d’Ivoire: la réinvention de soi dans la violence, 133-166. https://www.academia.edu/2546777/Chapitre_5_Musique_populaire_moderne et coproduction_de_limaginaire_national_en_C%C3%B4te_dIvoire (consulté le 13 mai 2024).

Blé, R. G. (2006). Zouglou et réalités sociales des jeunes en Côte d’Ivoire. Afrique et développement, 31(1), 168-184. https://doi.org/10.4314/ad.v31i1.22255

Chen, V.H.H. (2021). L’identité culturelle, Communication Studies, 11(1), 1-21. https://centerforinterculturaldialogue.org/wp-content/uploads/2021/06/kc22-cultural-identity_french.pdf (consulté le 13 août 2025).

Daboué, B. Y. J. (2012). Musique moderne et langues nationales au Burkina Faso, L’Harmattan

Dedy, S. (1982). Opinions des publics face à la musique ivoirienne. Annales de l’Université d’Abidjan.

Dedy, S. (1984). Musique traditionnelle et développement national en Côte d’Ivoire. Tiers- Monde. 25 (97), 109-124. https://doi.org/10.3406/tiers.1984.3361

Duvelle, C. (2010). Aux sources des musiques du monde: Musiques de tradition orale. Éditions Unesco.

Fié, D. L. (2012). Musiques populaires urbaines et stratégies du refus en Côte d’Ivoire. Éditions Édilivre.

Goran, K.M.A. (2016). La référentialité de la femme dans les productions musicales d’Espoir 2000. Sankofa, Revue Ivoirienne des Arts et de la Culture, 11 (1), 75-86. https://insaac.edu.ci/i/accueil.php?directive=revue_scientifique (consulté le 13 août 2024).

Hoangan, L. J. (2019). Le concept d’identité chez Stuart Hall – extraits. Rhizomes. 378- 433. https://doi.org/10.58079/tpb6

Kamaté, A. (2006). Côte d’Ivoire: une guerre des rythmes: musique populaire et pouvoir de 2000 à 2006. [Master 2 Science Politique, Université Paris 1 Sorbonne]. https://fasopo.org/sites/default/files/jr/memoire_m2_kamate.pdf (consulté le 21 juin 2024).

Kipré, P. (2005). Côte d’Ivoire : La formation d’un peuple. Sides.

Kouadio, N. J. (2001). École et langues nationales en Côte d’Ivoire: dispositions légales et recherches, in Chaudenson, R., Calvet, L. J., & Dumont, P. (dir.) Les langues dans l’espace francophone: de la coexistence au partenariat. L’Harmattan

Kouamé, K. J.M. (2007). Les langues ivoiriennes entrent en classe. Intertext, (3-4), 99-106. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Les%20langues%20ivoiriennes%20entrent%20en%20classe.pdf (consulté le 13 août 2024).

Kube, S. (2005). La francophonie vécue en Côte d’Ivoire. L’harmattan.

N’Da, P. (2015). Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines. Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article. L’Harmattan.

Prévost, T. C. et Ravet, H. (2007). Musique et genre en sociologie, Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, (25), 175-198. DOI: https://doi.org/10.4000/clio.3401

Wondji, C., (1986). Chanson et culture populaire en Côte d’Ivoire, in Wondji, C., Kotchy B., Dedy S. F., Kouakou A. & Tapé G. A. (dir). La chanson populaire en Côte d’Ivoire-Essai sur l’art de Gabriel Srolou. Présence africaine.

Wondji, C., Kotchy B., Dedy S. F., Kouakou A. & Tapé G. A. (1986). La chanson populaire en Côte d’Ivoire-Essai sur l’art de Gabriel Srolou. Présence africaine.

Discographie

Ade-liz (1985). Mlen gniniè. Tahi Production.

Ade-liz (1987). Kéhi. Sono Distribution.

Aïcha, K. (1979). Denikeleni. Dragon Phenix.

Aïcha, K. (1980). Zata. Dragon Phenix.

Allah, T. (1969). Indépendance. Productions Sonadi.

Antoinette, K. (1986). Djouman. Ankadis.

Chantal, T. (1982). Ayossé. Sacko Production.

Léopoldine, G.G. (1980). Walé Goupia. Retro Ivoire.

Kassy, P. (1982). Anglo. Productions Balafon.

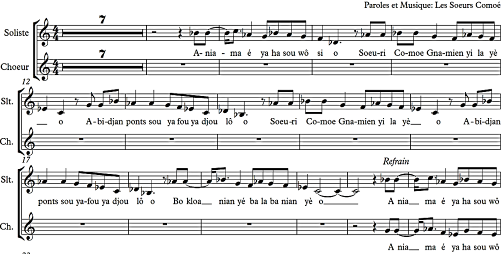

Les Sœurs Comoé (1962). Abidjan Pont Sous. Star (4).

Lou Suzanne, N. (1989). Yede. YBB.

Monique, S. (1985). Tantie Affoué. Djouhan Legnanthin Productions.

Nayanka, B. (1983). Iwassado. Next Music.

Reine, P. (1985). Yacé. Deg Music.

Rose, B. (1982). Guéyé Kongui. Tahi’s Production.

Virginie, G. (1980). Wawa woudi. BYM.